APPUNTI PER IL PRESENTE maggio 2022-giugno 2024

GESTIRE I CONFLITTI

Il conflitto è un’esperienza comune: esiste nel mondo delle relazioni affettive, quelle a cui pensiamo di poterci appoggiare con fiducia in qualsiasi momento e dentro cui vogliamo costruire le forme della nostra personale riproduzione esistenziale; esiste nel mondo delle relazioni famigliari dentro cui abbiamo mosso i primi passi in un territorio e che ci definiscono nelle connessioni sociali a partire dal cognome che portiamo, in Italia ancora da secoli quello del padre, ultimo segno di quella patria potestà che inscriveva il dominio nella prima e più intima relazione, quella che emerge dall’evento della separazione e incontro con il corpo materno.

Il conflitto esiste nel mondo delle relazioni sociali e politiche in cui la democrazia ci colloca, o dovrebbe collocarci, come umanità con pari diritti prescindendo dall’eredità e dai vincoli famigliari.

La democrazia è un sistema di gestione dei conflitti, un possibile percorso, ancora accidentato, dall’iniquità dei sistemi classisti colonizzatori ai processi di convenzioni per comune convenienza nell’equa distribuzione di risorse, opportunità e visioni del bene comune.

L’approvvigionamento delle risorse materiali e immateriali alimenta continui conflitti a vari livelli della nostra vita.

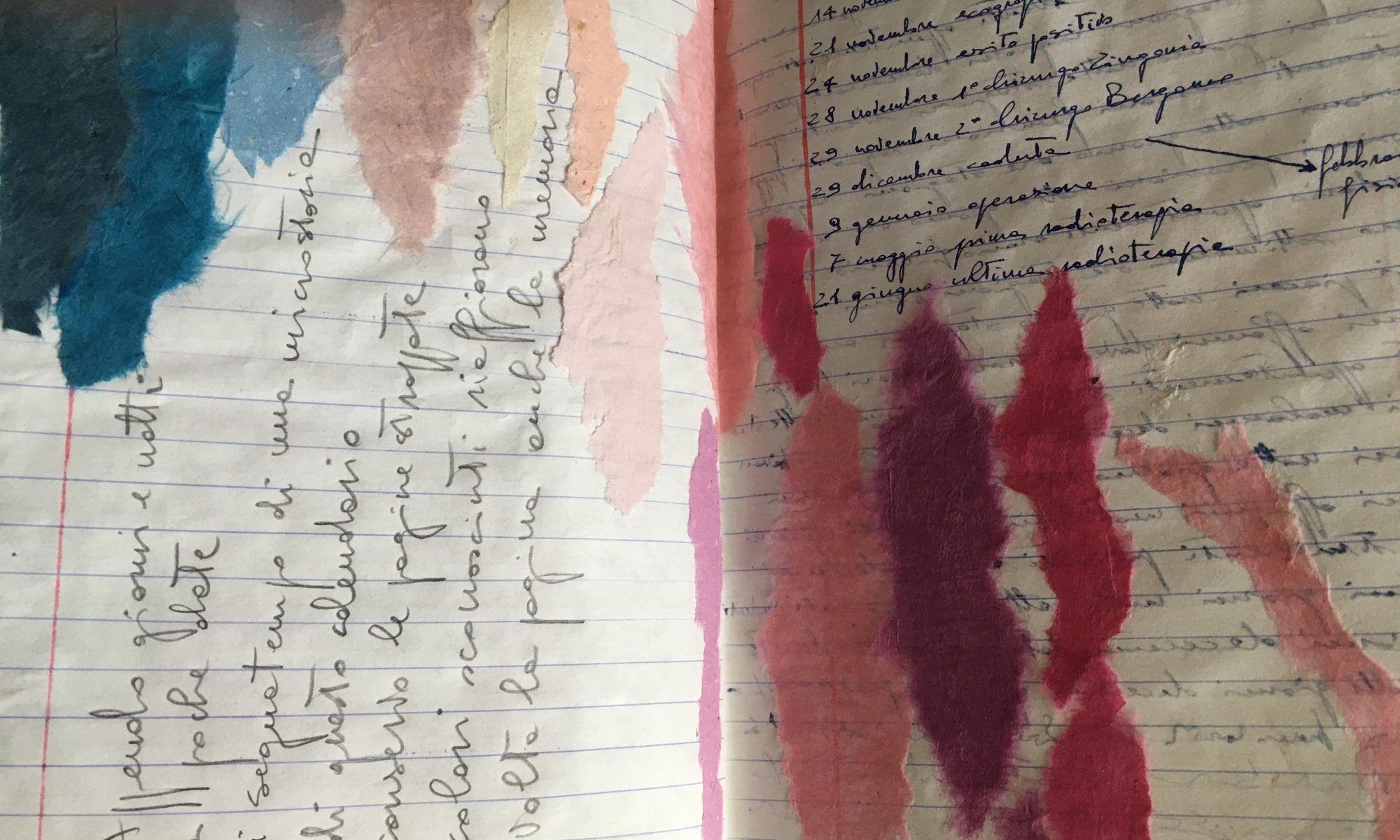

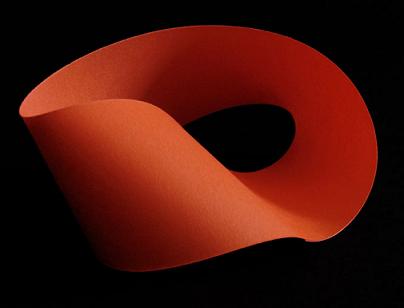

Disegno mondi di appartenenza umana consapevole che abbiano bisogno delle parole per esprimere pensieri, com’è ovvio per la nostra specie, e le parole designano e separano ma, tra questi mondi, dentro il nostro io in continua mutazione, c’è una continua osmosi, un fluire vario come quello dell’acqua sui territori, che sono vari e diversi come variamente e diversamente si muovono i processi.

Utilizzo immagini dell’ambiente per avvicinarmi a quel nostro esistere che per secoli si è pensato per separazioni, gerarchie, identità compatte e uniformanti ed ora diventa consapevole delle infinite connessioni e di come queste connessioni ci definiscono e guidano e costringono e sostengono in modi che precedono spesso il nostro pensiero.

Da qui torno ai conflitti, che sono snodi, ostacoli, chiusure, costrizioni, ma anche suggerimenti, proposte, visioni impreviste, nuove strade per incontri inattesi, tensioni verso un altrove che è sempre futuro.

I conflitti sono parte imprescindibile delle nostre relazioni, che nascono dall’interruzione di quella misteriosa simbiosi per la quale la germinazione delle cellule, dentro una femmina della nostra specie, diventa separazione e nascita di una nuova imprevedibile storia umana.

Così ogni nata e nato al mondo ridefinisce il mondo stesso nella continua transizione tra biologia e storia affermandosi tra conservazione e innovazione, riunione e contrasto, conflitto e mediazione, permanenza e mutazione.

Scrivo utilizzando dicotomie e so che questa è solo l’espressione storica di una lingua che registra in modo approssimativo quella che Lynn Margulis ha definito “la danza misteriosa” aspirando a raccontare il continuum insieme alla separazione, le connessioni insieme alle distinzioni, il sentimento della cooperazione che precede e alimenta le nostre vite diventando quella varia capacità di stare in solitario legame con ciò che vive intorno, nella singolarità che si sviluppa in vari processi di distanza e vicinanza, passaggi di una continua alchemica osmosi dell’esistere nella variabilità di relazioni che si allargano tra la vita materiale, i pensieri e l’immaginario guidato dai dispositivi che l’umanità stessa produce modificando gli ambienti di vita.

RIPUDIARE LA GUERRA

La guerra è il contrario del conflitto, nasce dal progetto di azzerare il conflitto con la fine dell’avversario, un salto di significato che costringe la vita alla distruzione per l’affermazione, alla cancellazione di una parte, alla distorsione della vita infilata in un progetto di morte.

La guerra chiede sempre una quota di morti: donne e uomini, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, anziane e anziani, e questa è solo una piccola declinazione generica della varia umanità che deve soccombere, apparentemente scelta a caso ma in realtà mai casuale.

La morte inflitta dalla guerra rafforza le gerarchie sociali con l’inevitabile selezione delle possibilità di sopravvivenza.

La guerra chiede una quota di morte in ognuna e ognuno di noi: morte di pensieri, di vissuti, di sentimenti, di esperienze, morte di sensibilità, di attenzione, di empatia, morte morale.

La guerra chiede sempre una quota di mutazione nelle nostre vite: rabbia, diffidenza, aggressione, sopraffazione, protagonismo identitario, disegnano schieramenti di guerra simbolica che generalizza l’arruolamento anche dove non c’è rischio vitale.

La guerra chiede sempre una quota di distruzione per spostare poteri e capitali, per rinnovare servitù, subalternità, sfruttamento, per rinsaldare gerarchie e privilegi sociali accanto a nuove povertà, deprivazioni, asservimenti.

La guerra lascia sempre un lungo strascico di dolore che chiede riparazione, voragini della vita e del cuore che i propagatori di guerra riempiono di armi e odio; eredità pesanti per chi viene dopo perché non è facile ricostruire sopra le macerie e spesso impossibile ritrovare storie quando continuità e contiguità sono state brutalmente spezzate.

Le guerre sono ripetitive: armi come strumenti, uniforme come abito che cancella i corpi e le storie, procedure di addestramento dirette all’obiettivo, armature di stereotipi che cancellano i corpi maschili nella retorica virilista e quelli femminili nella inermità delle vittime, come se i corpi maschili non conoscessero il dolore e fossero destinati per natura ad essere “corpi armati” e quelli femminili fossero solo carne esposta senza pensiero allo scempio guerresco.

Le guerre celebrano sempre lo stupro amplificando il fenomeno connaturato al dominio maschile.

Le guerre arruolano uomini e donne nel modello unico del corpo armato obbediente e acefalo.

Le guerre continuano a vivere nel tempo di pace occupando le celebrazioni della Repubblica, i monumenti nelle piazze, la toponomastica, i riti collettivi in ogni piccolo paese dove la memoria dei morti scivola nella retorica dell’eroismo e le divise occupano posti d’onore.

Le guerre continuano a vivere nella retorica dell’eroe, nell’esaltazione della morte che riduce ogni vita all’ultimo atto, cancellando il quieto lavorio della vita quotidiana.

Le guerre si alimentano della ferocia di pratiche selettive ammantate di merito, di esibizione camuffata di informazione, di familismo arroccato nei miti ereditari della proprietà nascosti dietro la retorica dei sentimenti.

MEDIARE E RIMEDIARE

La strada della mediazione non è più faticosa della guerra, si tratta solo di uscire dalle visioni costrittive, dalle narrazioni vincolate solo alle guerre nella periodizzazione storica.

Non si tratta di cancellare ma di mutare sguardo: approfondire le pacificazioni, le pratiche che consentono la gestione nonviolenta dei conflitti, diffondere la capacità di arbitrato e soprattutto approfondire e far vivere a tutti i livelli le pratiche democratiche.

La pace non è una dichiarazione ma un modo di vivere che si può imparare.

La pace è l’unica strada per uscire dal dominio patriarcale.

Tanti anni fa Lidia Menapace esortandoci a bonificare il linguaggio dalle metafore di guerra proponeva di celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica, con vere feste popolari ovunque, sostituire le sfilate militari con cortei delle categorie lavoratrici, visto che il lavoro è fondamento della nostra costituzione, con la presenza giocosa di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi invitati a portare la creatività delle loro esistenze nuove che saranno il rinnovamento anche delle nostre istituzioni.

Disertare i rituali di guerra, predisporre piani di disarmo e dichiarare la neutralità degli Stati, addestrare la diplomazia alla pace, istituire la “leva di pace” per ragazze e ragazzi come esercizio di gestione dei conflitti nella responsabilità e cura di territori e persone: ci sono compiti per tutti e tutte.

POSSIAMO RIVENDICARE UN INESTINGUIBILE CREDITO DI PACE

La guerra si avvale di un’epica diventata narrazione consueta e imprescindibile, sfondo di ogni trama, fascino dell’azione, adrenalina del rischio immaginario, ritualità e tessuto linguistico.

La guerra emerge come struttura vitale del dominio maschile che rende invisibile il femminile riducendo a mera biologia riproduttiva la nascita.

Il dominio maschile si esercita nel controllo e censura della nascita e quindi della crescita delle piccole esistenze che si fanno umane, che fanno l’umana esistenza ,così come rende osceno il declino mettendo fuori scena l’invecchiamento, la malattia, la perdita, il finire che accade sempre accanto al nascere.

Possiamo trovare nel nascere il fondamento teorico di una pace che nominiamo sempre al singolare perché ne conosciamo da sempre l’intrinseca qualità di salvaguardia del vivente contro le specializzazioni assassine delle forme di guerra.

Conosciamo la pace in ogni gesto di cura, in ogni tavola apparecchiata, in ogni letto pronto, in ogni lavoro di manutenzione, in ogni corpo che s’inclina nell’ascolto.

C’è un credito di pace che ogni guerriero deve riconoscere, di cui ogni pianificatore di guerra ha fruito e fruisce.

C’è un credito di pace che le donne, femmine della specie umana possono rivendicare.

Non tutte le donne sono madri ma tutte le madri sono donne.

Possiamo rivendicare il credito di tempo in cui ogni vita è cresciuta dentro la vita di una donna.

Possiamo rivendicare il credito di tempo elargito nella manutenzione delle case, nella cura delle vite in crescita e in declino, nella costruzione di bellezza deperibile, nella cucitura di relazioni mutevoli, nello spazio di silenzio che ha sostenuto la parola, nella reticenza della rabbia, nel passo indietro che consente all’altro di misurare il passo.

Se il discorso dell’economia è dominante noi vogliamo sia pagato ora il credito di un tempo di pace in cui la cura ha consentito la crescita, la nascita e rinascita, l’andarsene dal mondo per buona morte a conclusione, il venire al mondo per materna scelta libera e sicura.

Rivendichiamo un credito di pace per quei nove mesi in cui la vita di ogni donna e ogni uomo è cresciuta dentro una madre.

Rivendichiamo l’inestinguibile credito di un tempo di pace che ogni singolarità umana deve alle madri e lo rivendichiamo contro ogni tempo di guerra.

Torniamo al corpo?

Sì, perché il corpo vive la gioia e il dolore, patisce la malattia e la morte, la perdita e l’assenza, avverte la pienezza dell’amore, la meraviglia della crescita, la scoperta e l’invenzione del mondo, il mistero dei mutamenti. Il corpo trova gesti e parole per dirsi, inventa linguaggi per l’inesauribile comunicazione della vita.

La misteriosa asimmetria dei corpi nella generazione, che si fa storia di donne e di uomini, mi convince a farci parte in causa e rivendicare il credito dovuto che estingue ogni dovere di morte in obbedienza a logiche distruttive.

Pensando la nostra nascita, la condizione di estrema dipendenza che genera estrema accoglienza, possiamo rivendicare il diritto fondamentale dei corpi a vivere, il valore dei nostri limiti nella molteplicità delle piccole singole esistenze contro l’arrogante onnipotenza dell’ideologia militare che investe sulla morte azzerando ogni unicità umana nell’uniforme.

Cominciamo chiedendo la restituzione del debito di nove mesi di tregua per tutte le guerre, nove mesi di tregua per preparare la pace. Nove mesi per fare piani, predisporre condizioni, immaginare il futuro come accade in ogni gestazione, nove mesi di sospensione e attesa che siano l’inizio di un lavoro per la pace, come sono l’inizio di ogni vita in pace.

Troviamo parole condivise di donne, nate da madre, troviamo la potenza dei nostri corpi insieme capaci di avviare inedite alleanze per affermare la pace, per inventare la pace contro ogni guerra.

Avviamo un piano di lunga durata.

Avviamo una contrattazione ovunque. Il tempo è ora e quindi ogni giorno va bene per cominciare.