Il primo sentimento che provo è l’insofferenza, quando l’abbigliamento femminile fa notizia, o diventa la coloritura di una notizia o, peggio, diventa il mezzo per deformare la notizia.

I femminicidi sono diventati il tambureggiare costante e assordante di notizie per le quali noi attiviste non troviamo più parole, e facciamo fatica a contrastare un linguaggio giornalistico spesso sciatto, riduttivo o addirittura mistificante, mentre comportamenti lesivi della libertà, dignità, vita, dilagano insieme a scambi comunicativi fondati sugli insulti, in cui l’odio si fa vanto senza pensarsi odioso.

In questo contesto l’invito della preside e la risposta delle studentesse in relazione all’abbigliamento hanno generato il solito dibattito a schieramenti contrapposti e semplificati, mettendo in scena una recita stereotipata che finisce per occultare le vere questioni con rischio di danni collaterali dentro e fuori la scuola.

Non conosco le persone perciò mi limito alla consueta bagarre dei social che riproduce, amplificandola, quella inventata dalle Tv commerciali negli anni ’80, che purtroppo ha fatto scuola.

Chiamata in causa a motivo del mio lungo attivismo per la liberazione delle donne, mi decido a scrivere per le mie venti lettrici e qualche lettore.

La preside, con la sua esternazione, ha offeso prima di tutto gli insegnanti uomini (ma anche donne, indirettamente) e spero che qualche professore, ridotto a un inetto professionale al quale casca l’occhio, abbia risposto in privato che gli cascano le braccia per la scarsa considerazione da parte della sua dirigente.

Ho insegnato per molti anni e qualche volta anche discusso con colleghi il problema dell’uso seduttivo del corpo da parte di ragazze e del machismo viriloide ostentato da alcuni ragazzi, non certo perché creassero problemi a noi ma perché il nostro ruolo educante comprendeva il compito di allargare la visione del mondo e di sé oltre i confini angusti degli stereotipi di ogni tipo, a cominciare da quelli sessisti e consumisti.

Si trattava di casi minoritari rispetto al panorama di adolescenti maschi e femmine che abitavano le nostre aule con le loro diverse e comuni inquietudini, domande, provocazioni, ma è innegabile che il loro abbigliamento è visibilmente omogeneizzato da messaggi di un’industria che non ha come finalità insegnare la libera espressione di sé ma, al contrario, indurre consumi e comportamenti a scopi certamene non libertari, tra i quali il profitto è quasi il più nobile.

Non è facile trovare la strada di relazioni libere e rispettose della reciproca dignità, asimmetriche e autorevoli senza diventare autoritarie, dentro un’etica condivisa e praticata senza moralismi, ma questo è il mestiere insegnante, il terreno sul quale si radicano tutti gli apprendimenti.

Mi colpisce che le prime risposte maschili, (e anche femminili ahimè) siano congruenti con l’invito della preside, senza cogliere prima di tutto la svalutazione del maschile ridotto a corpo acefalo che colloca l’uso dei sensi, lo sguardo in questo caso, sotto la cintura.

L’uscita infelice della preside denuncia un’impreparazione pedagogica oltre che una visione miope del suo ruolo: dirigere una scuola significa prima di tutto evitare esternazioni che possano generare conflitti, perché si tratta di tenere insieme un mondo di persone in rapida crescita e cambiamento con lavoratrici e lavoratori (non solo insegnanti) che le devono guidare, con la consapevolezza della grande varietà di sistemi e convinzioni famigliari e individuali, oltre al fatto che il lavoro di adolescenti maschi e femmine è anche quello di misurare le adulte e gli adulti attraverso il conflitto e la provocazione.

Il compito della scuola è di mettere a tema i problemi e indicare le strade e i metodi per la loro analisi: l’abbigliamento non è una questione secondaria e non lo è mai stata, dai tempi delle famigerate divise alla finta libertà del “mi vesto come voglio” in ottemperanza ai canoni stabiliti dal mercato sui corpi, soprattutto femminili e soprattutto giovani.

Mi colpisce che siano donne a rilanciare i commenti maschili, il cui finto moralismo è così palese da essere stucchevole, meriterebbero solo il silenzio e invece vengono presi in considerazione e perfino corredati della rabbia per la libertà femminile ancora una volta attaccata, che quindi li nobilita e ingigantisce mentre sono solo esternazioni prevedibili di individui incerti, piccoli bulli da tastiera.

La risposta, se non vuole essere, appunto, solo l’esternazione narcisista e immediata, indotta e prevista dai social come nutrimento per algoritmi, non è sempre necessaria in qualsiasi situazione e, se il fine è la difesa della libertà femminile di esistere, non può alimentare la contrapposizione stereotipata che mortifica ogni individualità rischiando di cementare gli stessi stereotipi e limitazioni che vorrebbe infrangere.

La risposta delle ragazze “non siamo responsabili degli occhi che cascano” ha espresso la loro posizione in quel contesto e, dato il basso livello culturale della raccomandazione, è stata congruente e prevedibile nella puntualizzazione che le riguarda, come implicito richiamo della preside al suo ruolo, che non può ridursi a proclami da fotoromanzo anni ’50.

La risposta delle ragazze è ineccepibile, perché certo non siamo responsabili di sguardi o pensieri altrui, ma contemporaneamente si chiama fuori dal contesto relazionale scolastico, come se i corpi e il loro reciproco esprimersi fossero ininfluenti, favorendo involontariamente l’idea che a scuola conta solo la mente e tutto il resto va lasciato sotto il banco.

Infelice l’uscita della preside, banale la risposta: a entrambe è mancata l’ironia e questa mancanza ha consentito lo scadere del dibattito in scambi peggiori delle due battute.

Non è facile trovare risposte efficaci alle convinzioni sessiste che, per loro natura, si presentano con una lunga tradizione di stereotipi, anzi, proprio a scuola nell’apprendimento della lingua, si dovrebbe insegnare a smontare stereotipi e a rispondere con la battuta che può lasciare l’interlocutore/interlocutrice senza parole. Sull’argomento non mancano testi ed esempi.

Ne ricordo uno, per amore di storia: la risposta delle ragazze del liceo Berchet di Milano nel 2003 che, richieste di esporsi per la pubblicità dello stesso, hanno scritto: “Non siamo letterine, siamo letterate”, capaci di affermare se stesse con l’ironia sufficiente ad uscire dalla mera dimensione di protesta o di difesa, potenziando il proprio punto di vista e mettendo a tacere ogni possibile avversario in buona e cattiva fede.

Al confronto la risposta delle ragazze di oggi è decisamente modesta, molto meno incisiva, e perfino fuorviante, certo avranno tempo di imparare ma intanto è una contraddizione affermare la propria libertà proclamando la non responsabilità. La frase non dice nulla del loro sguardo sui professori e su di sé, diventa ancora più opaca nell’uso dei social, dove diventa solo un pretesto, e oscura la realtà dell’unico luogo, la scuola, in cui generi e generazioni sono presenti nello scambio che dovrebbe delineare il futuro delle relazioni umane usando i saperi e la loro elaborazione per comprendere sé e il mondo.

Dallo scambio comunicativo tra la dirigente e le ragazze relativo all’abbigliamento i commenti ci hanno catapultate senza soluzione di continuità nella difesa della libertà femminile intesa come diritto di fare quello che voglio.

Che cosa perdiamo in questo brusco passaggio?

Certamente la qualità delle relazioni umane che si costruiscono e crescono dentro una complessità comunicativa di cui non c’è traccia nei commenti, semplificati nei soliti insulti reciproci e allarmate difese dentro l’eterno gioco delle tifoserie.

C’è un grado di tossicità nascosta in questo scambio che non ci è utile in nessun campo perché la libertà è sempre relazionale: si tratta della salvaguardia di diritti individuali nel contesto delle relazioni umane e del territorio che abitiamo.

“È mio e ne faccio quello che voglio” non è l’equivalente dell’affermazione della piena responsabilità di sé e del proprio essere ed agire nel mondo.

A meno che non si tratti della convinta adesione al neoliberismo più estremo dell’affermazione proprietaria, per la quale dentro il recinto in cui “io” significa “mio” posso fare di tutto anche a danno e prevaricazione altrui.

Sull’uso delle proprietà materiali e territoriali sta cominciando a crescere la consapevolezza relazionale e se ne occupa anche la legislazione, in Italia su indicazione precisa della Costituzione che nell’articolo 42 parla anche di limiti: non posso liberamente cedere il mio terreno in cambio di denaro per lo sversamento di rifiuti tossici se vanno a inquinare la sottostante falda acquifera.

Per quanto riguarda il corpo la questione è più complessa: i diritti civili e i diritti umani sono appena comparsi sulla scena della storia, la proibizione della schiavitù è recente e si tratta di una condizione ancora non estinta. Solo nel 1995 all’assise di Pechino delle N.U. i diritti delle donne sono stati dichiarati inalienabili diritti umani.

La legge ha considerato a lungo i corpi femminili proprietà degli uomini, come la terra, e smontare il neutro del soggetto giuridico considerando i corpi nelle loro differenze, a cominciare da quelle del divenire e della sessuazione, non è lavoro che si fa in poco tempo.

Disegno un contesto largo perché dietro ogni battuta c’è un mondo di convinzioni: tra la legge e la vita c’è un tessuto di abitudini e consuetudini attraverso le quali regoliamo le relazioni.

Non tutto è regolato da leggi e la libertà è anche il modo con cui ci infiliamo nel tessuto assecondando forma e colore o modificandolo.

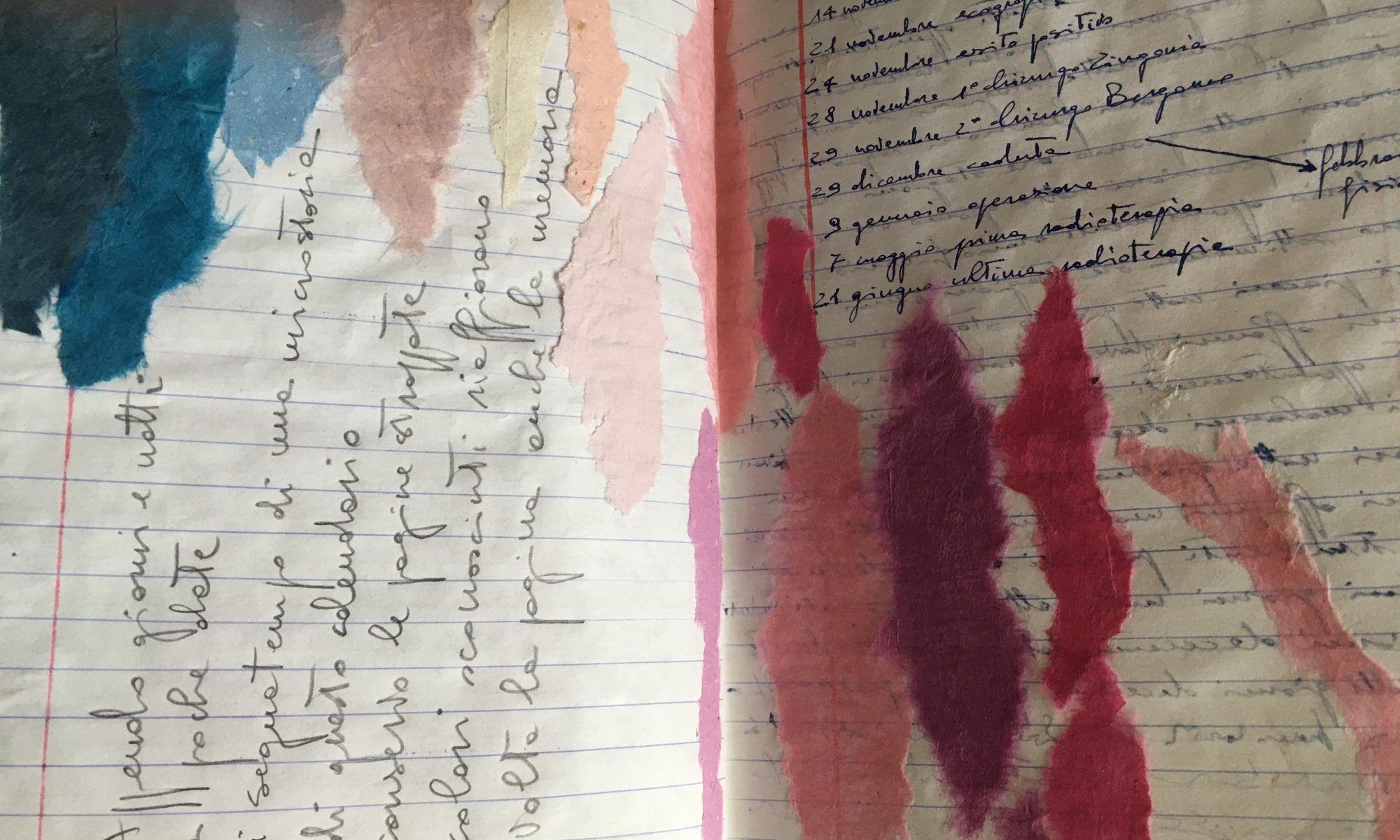

Ogni donna che ha cambiato la propria vita ha contribuito a modificare, in modo si spera irreversibile, il tessuto sociale che è insieme materiale e simbolico, riguarda la concretezza dell’esistere e il modo con cui ci rappresentiamo l’esistenza stessa.

Tolta di mezzo la raccomandazione della preside, pessima, e il presunto sguardo maschile, di cui sono responsabili i maschi in qualsiasi situazione e condizione, resta però la questione del corpo e dell’abito, che è insieme anche postura, movimento, atteggiamento.

L’abito è cultura, seconda pelle, artigianato e industria, necessità quotidiana variabile e lusso, scelta vincolo casualità creatività, autonomia e dipendenza, libertà e asservimento, e talvolta tutto insieme intrecciato come in un tessuto, giusto per stare in tema.

Mi vesto come voglio è un’affermazione legittima ma insignificante: l’abito è anche un linguaggio, un mezzo comunicativo e la comunicazione richiede un vocabolario condiviso e opportune traduzioni.

Le differenze nell’uso dell’abbigliamento e nella presentazione della pelle sono incomprensibili e destano perfino diffidenza nel primo incontro con popolazioni sconosciute, richiedono una traduzione come le lingue e possiamo constatare che la globalizzazione appena iniziata investe tutti i linguaggi, compresi quelli del corpo, in forme inedite.

Non possiamo dimenticare che la globalizzazione è dominata dalla forma capitalista delle relazioni che, dopo aver asservito territori e le risorse materiali, oggi trova nei cosiddetti beni immateriali la nuova frontiera di una colonizzazione che acquisisce una sempre maggiore capacità di asservire le menti, l’immaginario, il modo stesso con cui ci pensiamo nel mondo come corpo.

La libertà comunicativa, insieme a quella di movimento ed esistenza, non è un’astrazione ma vive dentro la concretezza dei corpi, dei volti, delle parole, delle immagini, dei suoni, continuamente scambiati tra esseri umani dentro uno spazio determinato anche quando è virtuale, dove si definisce una prossemica in rapido movimento e spesso involontaria.

Siamo acquirenti di merci che ci definiscono, materia inerte al servizio delle merci che produciamo: diventarne consapevoli non significa che riusciamo automaticamente a spogliarci di questa veste sociale, non a caso tradotta nella concretezza dell’abbigliamento.

La pandemia ci costringe a una nuova prossemica, la distanza, e a modificate regole di scambio fisico, a cominciare dalle regole dal saluto, aggiungendo un oggetto d’abbigliamento, la mascherina.

Continuiamo ad avere libertà di scelta, ma dentro un sistema di regole dettate dalla necessità a cui ci atteniamo per protezione personale e rispetto della vita altrui.

La libertà non significa mai innocenza di pensiero, immediatezza spontanea dei comportamenti, anzi è proprio il contrario, significa piena e continua assunzione di responsabilità, consapevole coinvolgimento nella continuità del discorso sociale che esprimiamo anche con i nostri corpi, la gestualità, le posture, la mimica e il posizionamento.

Il corpo ha una potenza comunicativa che prescinde anche dalle parole, l’abbigliamento collettivo diventa un messaggio politico: le magliette bianche delle donne di Minsk non ci fanno pensare al colore di moda per i matrimoni; il seno nudo esibito dalle Femen ha una potenza espressiva inequivocabile ed è una provocazione senza alcun ammiccamento voyeuristico; i tatuaggi, perfino identici, non hanno lo stesso significato su corpi diversi e in contesti diversi.

Anche per i linguaggi del corpo, dagli abiti alla prossemica, l’attribuzione del significato al significante è un passaggio sociale, mobile, mutevole, perfino sorprendente, che può essere compreso solo se socialmente condiviso o almeno spiegato.

Lo sguardo continuamente puntato sull’abbigliamento femminile occulta il significato di quello maschile, che sembra il corrispettivo materiale di quell’occultamento emotivo che rende spesso gli uomini analfabeti di alcuni linguaggi fondamentali o comunque limitati e deprivati, ma questa ovviamente è responsabilità loro.

Le grandi sarte si sono sbizzarrite per far esprimere il corpo femminile, e liberarne la potenza e possibilità esistenziale. Anche i grandi sarti sembrano trovare ispirazione più nel corpo femminile che in quello maschile, e non credo che all’alta moda sia estranea la lunga storia del corpo femminile usato solo come materia da plasmare, supporto di significati altri e perfino splendide grucce per abiti che sono opere d’arte.

Nello sport ci sono le divise e nessuno se ne stupisce, anche se a lungo hanno penalizzato le donne con un ciarpame estetico che ancora resiste nel ciarpame linguistico e in quello dei regolamenti che continuano a mortificare talenti e possibilità femminili contravvenendo alla parità e ignorando i successi oggettivi delle tante atlete.

Le divise esistono in molte professioni e sono un linguaggio semplificato, simile a quello burocratico, che esprime con immediatezza la funzione svolta dalla persona e dovrebbero essere anche un’intercapedine reciprocamente protettiva. Non a caso è un reato il travestimento a scopo di frode.

A scuola la divisa era mortificazione fino alla cancellazione dei corpi, soprattutto femminili, e ce ne siamo liberate, mentre la divisa di una banda musicale potenzia l’armonia degli strumenti, come in un coro o in un’orchestra l’uniformità del colore e dello stile.

Non ci esprimiamo per assoluti ma dentro scelte contestuali che ci posizionano nel mondo.

Non è solo la divisa a chiedere conformismo, se non impariamo a decodificare il complesso linguaggio dell’abbigliamento e del corpo possiamo cadere involontariamente nel pregiudizio come nell’esibizione senza responsabilità, come se il corpo fosse un manichino da usare e la mente dislocata in un altrove che, con linguaggio economicista, accumula crediti.

Tra i linguaggi c’è un processo osmotico con filtri mobili, sono sistemi comunicanti come quelli idraulici a vasi comunicanti.

Potrei continuare alla ricerca di metafore materiali semplici per processi la cui complessità viviamo letteralmente sulla pelle perché investono tutti i sensi, nei raggruppamenti delle condivisioni umane come nella varietà che le interseca.

Fare leggi e regole è sempre difficile e certamente quelle dei linguaggi sono sedimentate dall’uso.

Gli abiti ci accompagnano nelle mutazioni dell’esistere, diventano prescrizioni, necessità, comodità, dicono, esprimono, mistificano, sembrano mutevoli ma resistono ai cambiamenti sostanziali come i discorsi resistono alla registrazione grammaticale e sintattica dell’esistenza femminile.

L’abbigliamento è stato un aspetto dello smartworking e della dad: possiamo presentarci in pigiamino? Vesto la parte del busto e sotto sto in mutande e pantofole?

Al di là delle battute ci siamo confrontate/i con l’abbigliamento anche durante la segregazione in casa: dismesse le divise scomode, comprese quelle dettate dalle mute prescrizioni dell’immaginario lavorativo, abbiamo scelto, decidendo il significato dell’abbigliamento nel dialogo interno, soprattutto quello che facciamo con lo specchio immaginario in cui si svolge la riflessione, termine identico per il processo materiale e mentale.

La liberazione del corpo ha significato, per la mia generazione, spogliarlo di ogni significato peccaminoso come dell’ipocrisia benpensante ma anche misurarsi con la piena responsabilità e non parlo dei corpi virtuali costruiti per essere esibiti ma della imprescindibile verità dello scambio tra corpi reali in ogni rapporto, dal più intimo al più formale.

La riduzione del linguaggio verbale tra acronimi degli sms e l’uso dell’insulto, che alza il tasso di aggressività in ogni contesto, è la stessa riduzione del corpo alla sua immagine in funzione dell’esibizione dentro la finzione comunicativa dei social.

Se coprirmi e scoprirmi non ha alcun significato significa che considero il mio corpo materia inerte espulsa dall’intenzione comunicativa e questa è una fantasia pericolosa perché mi mette alla mercé di tutti i significati che non controllo e nemmeno riesco a decifrare.

Tra esibire e nascondere puoi imparare ad esistere per l’essere comunicante che sei: avrei tradotto questo invito chiedendo alle ragazze: cosa vuoi dire con il tuo corpo in questo contesto?

Esiste una grande differenza tra affermare e provocare: se l’intenzione è consapevole i linguaggi devono poterla esprimere.

Come insegnante, alle prese con la questione in una prima superiore con ragazze e ragazzi, ne ho fatto occasione di ricerca e studio.

Come dicevo spesso si può imparare la storia partendo dalle scarpe.

Del resto l’educazione è anche una forma di seduzione: attrarre e condurre con sé sulla strada impervia della libertà, che è sempre desiderio e insieme misura della concretezza, esperienza del limite, esplorazione di ciò che muta e ciò che resta.

Che cosa voglio dire? Che cosa sto dicendo? A chi voglio parlare, scrivere, dire chi sono?

Sono le domande che mi pongo anche alla fine di questo scritto.

E sto pensando che mi piacerebbe farlo in presenza, come abbiamo imparato a dire da alcuni mesi, perché so che il mio corpo saprebbe dire altro rispetto alle mie parole con la sua ineludibile verità.

Metto in fondo la divagazione che ho scritto di getto appena letta la notizia, ricordando l’ineguagliabile “Vestito di satin” di Dorothy Parker, che tengo sempre vicina con la sua ironia.

Ti presento me stessa

nella mia veste migliore

abbigliamento di stoffe e di parole

la funzione straordinaria

inventata nel bottone

la stagione che cambia tessuto

insieme alla latitudine

e all’ora della giornata

il gancetto invisibile che tiene

la visione che discute con la pelle

silenziosamente

tra necessità e contraddizione

la rivoluzione in una cerniera

tecnologia segnatempo della gloria

industriale

e lo sfrigolio del velcro

che spodesta la grazia di un bel fiocco

prodotto dalla fine abilità che accelera

la fine dell’infanzia nelle mani

alla scoperta dell’autonomia

la pazienza di un ricamo che dice

le volute pazienti

di una lunga storia

dell’abito che cela ed esprime

come un discorso

l’asservimento e poi l’ebbrezza

di dire anche con l’abito

una nuova fierezza

l’elastico che avvolge

ma non è la carezza della seta

lo scambio che misura le distanze

e il cambio d’abito talvolta

cambia la meta

lo svelamento

che vela il più remoto pensiero

ancora da sentire

nel labirinto delle stanze

la cimasa diventata poesia

l’orlo che trattiene la sfilacciatura

sistemando i pensieri dentro le parole

come la punteggiatura

l’abito da festa

che appare come l’opera straordinaria

cucita con le sillabe comuni

e tutte le imitazioni

che confondono e travestono

mentendo

mi chiedo se anche gli abiti

come le parole e le persone

possano essere cattivi e buoni

inducano ad essere

quello che non siamo

proclamando a gran voce pensieri

che non pensiamo

L'universo è fatto di storie, non di atomi. Muriel Rukeyser