“La fama postuma è un dono raro e tra i

meno ambiti – anche se è meno casuale e spesso più solida delle altre poiché solo raramente si fonda sul semplice fattore commerciale.”

Prendo in prestito le parole di Hannah

Arendt per esorcizzare, con la loro autorevolezza, il ricordo, ancora troppo vivo, dell’ironia con cui alludevamo con Paolo al progetto di una sua ultima mostra, mentre lo convincevo a farmi rivedere, in quelli che non sapevo sarebbero stati i nostri ultimi incontri, le sue opere, che già conoscevo bene.

Ora la mostra si apre senza di lui, di cui ci restano per fortuna gli ultimi appunti sparsi, a guidare il nostro di progetto, anche se la loro precisione è comunque solo l’eco di una parola che non vive più.

Ci s’incontra per caso, magari perché siamo l’anello terminale di una piccola catena d’affetti che si aggancia ad un’altra, ma ci si riconosce quando si scopre comune quel mondo che si affaccia al nostro sguardo.

Nessun titolo di merito giustifica la mia scrittura in queste pagine se non la profonda amicizia che ci legava ed era tutt’uno con la condivisione di un’analoga passione per la vita come luogo della convivenza civile; di questo era solo un corollario il fatto che io mi appassionavo alle sue opere e lui apprezzava

il mio modo di scrivere.

Per fortuna non mi compete di parlare della sua arte perché non ho la preparazione necessaria, ma soprattutto perché non so prendere distanza dai suoi quadri, che sono per me la rassicurante certezza di un discorso che si è snodato anche tra noi lungo gli anni della nostra conoscenza e restano oggi a risvegliare

la nostalgia lacerante per un’assenza che ci lascia comunque soli a decifrare un codice che parla da testi definitivamente conclusi e forse, anche per questo, aperti a rinnovate emozioni.

Si finge, ci s’illude, si dichiara di parlare di qualcosa o di qualcuno, che la parola sia una distanza che può generare l’oggetto, ma è sempre di sé che si parla e la parola è uno dei tanti possibili frammenti che costituiscono il nostro spazio di esistenza nel mondo.

Di quel regno incerto che definiamo variamente come sé, identità, soggetto, la parola occupa talvolta il confine, quella terra di nessuno in cui s’intreccia il dialogo con l’altro, con noi e come noi soggetto al limite, mai precisamente definito ma solo percepito come vicinanza nel movimento continuo dei significati.

Azzardare la parola lì dove è stato più fitto il dialogo significa misurare l’impossibilità di tornare ad abitare un luogo da cui l’altro ha traslocato definitivamente.

Dove la terra di nessuno non è stata solo l’astrazione di una riflessione colta e disimpegnata, ma la contiguità concreta dei corpi parlanti nel qui ed ora della propria storia, l’assenza della morte non appare mai come pacificata conclusione dei significati, anche se ciò che è stato detto e fatto lo è per sempre.

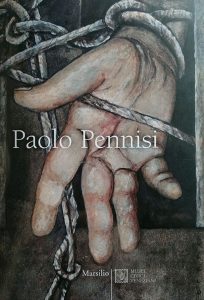

Così m’interrogano ancora i volti di una sua ultima stagione creativa, modellati dal dolore in un’essenzialità ieratica che riempie lo spazio breve di un finestrino.

Volti imprigionati dentro muri e veli, marmi e grate, quasi costretti nel riquadro definito del legno, sguardi come fessure, mani arrese alla prigionia, metafore viventi di corpi murati che non possiamo raggiungere.

Siamo noi o loro i prigionieri?

Lo scorrere della mutazione storica diventa evento nella fissità emblematica dei significati. Non una domanda, ma una risposta che ci inquieta.

Volti e mani che ci rimandano come specchi di verità l’immagine inquietante della nostra ottusa contemporaneità.

Guardava la realtà con lucido disincanto ma anche con profonda consapevolezza di quel limite che inchioda ognuno alla propria storia, anche se quel limite in lui era una vetta talmente inavvicinabile che molti non potevano cogliere per intero la pacata tenace fatica con cui l’affrontava e di cui cercava di dar conto con una disponibilità paziente e modesta anche se mai umile.

La realtà è recuperata da Paolo nei suoi frammenti, quelli che scorrono come rapidi fotogrammi della quotidianità, sottratti alla nostra percezione e quindi alla nostra coscienza.

La rappresentazione della realtà diventata tecnica comunicativa finalizzata a quell’apparenza d’informazione che funziona come riduttore invece che amplificatore di senso, viene smontata, disincrostata della ridondanza che la rende effimera e può ritrovare la forza di una verità dei fatti proprio attraverso un soggetto-artista che si espone e propone il rischio di una risemantizzazione di cui assume la totale responsabilità attraverso l’esibizione della scelta e del lavoro minuzioso sul segno originario.

Il frammento anonimo che lui recupera, immagine consumata dalla sua stessa riproduzione e divulgazione, è all’inizio solo un segnale di senso, un reperto del nostro presente mercificato, nel quale scava, per

sovrapposizione di sapiente tecnica e colore, gli strumenti fedeli di quell’artigianato onesto, frutto di un’apprendimento tenace e appassionato, che è la cifra della sua storia artistica e personale, fino a renderci interamente visibile quel senso originario, prima invisibile proprio perché “sovra esposto”, che si apre di colpo con la voragine delle domande su tutta la nostra comune, condivisa, complice storia.

L’immagine fin troppo conosciuta, che attraversa ripetutamente il nostro campo visivo senza catturare la nostra attenzione partecipe, si impone di colpo alla nostra coscienza e da questa procede poi lo sguardo che ne coglie con orrore la monumentale ieratica armonia.

La sofferenza, il dolore, la violenza dei significati, l’umiliazione, prodotti dentro la storia umana, che erompono dal codice semantico ridotto all’estrema sintesi, sono tutt’uno con l’armonia delle forme e le sinuosità cromatiche a cui non può sottrarsi il sussulto con cui scopriamo che l’orrore consiste banalmente nella quotidiana contiguità con l’orrore stesso.

Per questo i suoi palazzi vacillano, si piegano, forme sedimentate nel nostro immaginario come archetipi della modernità, simulacri, icone quasi profetiche, se osserviamo le date, di un tempo fissato nella breve eternità della materia che ci ricordano come sia proprio l’impronta umana con cui la manipoliamo, asservendola alla nostra misura, a condannarla a quella fragile temporalità di cui noi umani facciamo tragica esperienza, buttati in un tempo che si chiama durata mai prevedibile di noi stessi.

Le molte e diverse stagioni della sua pittura rappresentano la sintesi creativa, e proprio per questo profondamente incisiva, di una ricerca estetica inscindibile da quell’etica della responsabilità che profondeva poi anche nella fatica, per tanti versi oscura, di un lavoro politico svolto con precisione.

Le sue opere, come il suo operare, restano davanti agli occhi o nella memoria come se avesse saputo distillare per noi, da un fondo oscuro, familiare come la laguna, la sintesi di un presente che vi si rispecchia come i palazzi, con la loro precaria finzione, sul palcoscenico della vita.

L’opera artistica di Paolo si incunea in questa necessità/possibilità di misurarsi con l’inesauribile creatività del vivere sapendo che la solitudine si sperimenta dentro la nostra costitutiva socialità, perché il mondo si abita in molti e quindi lo spazio dell’umano agire è sempre quello della polis, quello della politica che può dichiarare una dimensione etica solo quando diventa patto che rende possibili equità, giustizia, opportunità senza preclusione e senza privilegi.

Ma lo spazio di una vita è breve, talvolta perfino troppo breve, come è stato per Paolo, per potersi davvero misurare con il cambiamento appena intuito.

Non basta il tempo per decifrarne i segni, per sapere quali dei tanti semi interrati con amore, germoglieranno, se questi si affacciano ancora solo parzialmente quando già il tempo della vita si avvia al declino.

Così l’opera diventa anche testimonianza di quel frammento di sé che si è posto ostinatamente come coscienza vigile al confine del proprio incerto e acuto sentire, là dove il dato materiale del mondo si unisce e confonde con quello del proprio vivere e la percezione più autentica è il dubbio.

L’opera artistica in cui risuona molto del senso di un’intera vita diventa contemporaneamente l’estraneità propria della materia che oltrepassa l’estremo limite oltre il quale non conta quasi più il pulsare della vita che l’ha prodotta perché l’opera può offrirsi come dono mostrandosi liberamente agli altri senza vincoli di nascita.

Perciò nel momento in cui possiamo guardare i quadri di Paolo che ci parlano a prescindere dalla sua vita ormai muta, voglio ricordare, per me, che della vita comunque, di pari se non maggiore importanza, resta di

ognuno anche quel patrimonio fragile di parole, gesti, lontananze e vicinanze che è la sostanza delle relazioni umane, quel deposito di significati che è il sostrato immateriale della nostra intera esperienza e di cui solo gli altri possono dire.

Migliori o peggiori che siamo stati, l’onda della nostra vita riecheggia nel grande mare della storia e modifica impercettibilmente la specie a cui apparteniamo.

A chi l’ha conosciuto, a me, di Paolo resta, come l’eredità più profonda, quella qualità

umana così difficile da definire e insieme così chiara alla percezione reciproca su cui si

fondava la nostra amicizia.

Autenticità è per me la parola che più esprime e sintetizza l’esperienza del suo stare in mezzo a noi.

Una qualità, quasi una sostanza, presente in ogni tratto della sua persona: pensiero, gesto, sguardo, movimento, scelta, opera.

Sorridente o rabbuiato che fosse, l’autenticità era il reagente che attivava la tensione del suo viso o del suo interesse, così come l’agire delle persone intorno a lui, allontanandolo inesorabilmente dalle molte meschinità proprie del vivere comune, nonostante conservasse per tutti, sempre, una disponibilità

indulgente, aperta alla comprensione nella forma dell’analisi critica più che del giudizio.

L’autenticità lo teneva lontano dal rigore astratto dei principi come dai piccoli compromessi, con la sua faticosa andatura sapeva camminare diritto e rapido guardando lontano e la sua strada era difficile da seguire perché indicava semplicemente a ognuno la necessità di cercare la propria con autenticità, appunto.

Era ultimamente affaticato da quella sua straordinaria lungimiranza a cui era insopportabile il modo sempre più sciatto e miope delle pratiche politiche correnti.

Ma non si accaniva contro la realtà e non vi si adattava.

Faceva le cose bene.

Si prendeva cura delle persone non per generica bontà, ma perché sapeva fino in fondo quella fragilità che fa di noi umani gli unici esseri capaci di produrre l’orrore.

Nei suoi quadri l’esposizione del dolore diventa forma compiuta, necessità del vivere e non l’altalenante sentire del nostro paesaggio quotidiano.

Ci ricordano l’orrore che solo gli esseri umani sanno produrre con tanta terrificante precisione, ma anche la bellezza, costante appassionata ricerca, indistricabile dal nostro incerto procedere nella vita, evento

che accade talvolta nella compiutezza inaspettata di un gesto, una parola, una forma, un’opera, che ci restituiscono un’orizzonte di significato in cui sostare nel mistero di una solitudine che si produce solo nella più profonda comunione.

Era un maestro, non solo per una capacità magistrale di entrare nelle cose e sviscerarne i significati più reconditi, ma soprattutto per l’atteggiamento pedagogico, mai saccente o pedante, profuso con tono leggero e attento nei confronti di chiunque si avvicinasse per chiedere e tanto più con i giovani che per caso, per il suo lavoro d’insegnante o per reciproca scelta incontrava sul suo cammino.

Il disincanto con cui guardava lo scorrere del mondo intorno a lui, restituendolo nella parola come nell’opera, non era mai l’arroganza delle certezze, ma il dubbio lucido e costante, esposto con documentata precisione, che lasciava all’altro un suo libero spazio in cui aprirsi alla speranza.

Non proponeva la cultura come il deposito brillante e misterioso di un percorso iniziatico riservato a pochi, ma come l’esito mai concluso di una ricerca puntigliosa e paziente per la quale forniva gli attrezzi e qualche mappa, insegnando come usare gli uni e le altre.

Per questa sua capacità di riconoscere il limite, intrinseco ad ogni storia umana, affermava che le giovani generazioni hanno sempre ragione, nel senso che è solo nelle loro mani il potere di rendere ragione del mondo, di attribuire al reale i significati e di agirli anche attraverso la cancellazione, la censura, la

rimozione, la dimenticanza del patrimonio ereditato, quel patrimonio di cui conosceva la fragilità affidata a ognuno e a tutti.

Senza cedere all’indulgenza, né abdicare alla propria capacità di giudizio, spesso lungimirante, sapeva di appartenere ad un tempo concluso e che la responsabilità di amministrare il passato è sempre di chi resta, di chi viene dopo.

Ho scritto altrove che ci ha regalato pensieri da pensare, ma se questa sua partenza inaspettata apre un silenzio in cui le parole si perdono, per chi ha condiviso la lucidità della sua passione resta in eredità la speranza che qualche frammento delle sue immagini trovi dimora nei nostri occhi e non invano.

Nell’esperienza, che vivo comune, della condizione umana non so trovare parole migliori di queste, scritte da una donna straordinaria per un’amico straordinario che se n’era andato:

“Come il pescatore di perle che arriva sul fondo del mare non per scavarlo e riportarlo alla luce, ma per carpire agli abissi le cose preziose e rare, perle e coralli, e per riportarne frammenti alla superficie, esso si immerge nelle profondità del passato non per richiamarlo in vita così come era e per aiutare il rinnovamento di epoche già consumate. Quello che guida questo pensiero è la convinzione che il mondo vivente ceda alla rovina dei tempi, ma che il processo di decomposizione sia insieme anche un processo di cristallizzazione; che nella “protezione del mare” nello stesso elemento non storico cui deve cedere tutto quanto si è compiuto nella storia, nascono nuove forme e formazioni cristalline che, rese invulnerabili contro gli elementi, sussistono e aspettano solo il pescatore di perle che le riporti alla luce: come “frammenti di pensiero”, come frammenti o anche come eterni fenomeni originari.”

Anch’io ho avuto la fortuna d’incontrare un pescatore di perle.